Abstract - Late nesting attempt of Crag Martin Ptyonoprogne rupestris in Sardinia

In mid-late November 2005 Crag Martins Ptyonoprogne rupestris tried to nest in a cave called San Giovanni, located near the village of Domusnovas in the province of Iglesias-Carbonia (Southern Sardinia - Italy). The colony was formed by 4 pairs. The late nesting attempt started before the 10th of November 2005 and stopped around the 25th. The Craig Martins may have attempted to nest so late because of the good weather spell in the region. In fact, in the months of October and November 2005 the outdoor temperature was unusually high and the birds could still find food and good nesting conditions. The Crag Martins quit nesting after the area experienced a quick change in temperature toward more seasonal readings.

IL 10 NOVEMBRE 2005 mi trovavo nel corso di un'escursione in loc. San Giovanni presso Domusnovas (Iglesias-Carbonia) nella Sardegna sud occidentale. La mia attenzione è stata attratta da alcuni individui di Rondine montana Ptyonoprogne rupestris molto attivi. Messo in allarme da una segnalazione di Paolo Politi apparsa su EBN Italia riguardante un avvistamento di adulti con l'imbeccata effettuato in Sardegna da un birdwatcher inglese, ho ritenuto opportuno dedicare del tempo ad osservarle.Ê Ho potuto così verificare che si trattava di una coppia intenta nella costruzione del nido. Non avendo mai avuto notizia di nidificazioni così tardive relative alla Rondine montana ho cercato di approfondire quanto osservato.

La Rondine montana in Italia è migratrice regolare, svernante parziale e nidificante sulle Alpi, gli Appennini e sulle due isole maggiori. In Sardegna la specie è sedentaria e nidificante (Grussu, 1996). La bibliografia consultata indica il periodo riproduttivo compreso fra aprile e agosto (Cramp, 1985; Brichetti & Dicapi, 1991; Lo Valvo, 1993; Pazzucconi, 1997; Thibault & Bonaccorsi, 1999). Le colonie non sono numerose e il nido, simile ma di dimensioni leggermente inferiori a quello della Rondine Hirundo rustica, è costruito su pareti rocciose, all'ingresso di cavità ed anfratti naturali e (più raramente) sotto gallerie, ponti e cornicioni di edifici. Vengono deposte 4-5 uova e l'incubazione, curata dalla femmina, dura 15-17 giorni. L'involo avviene dopo 25 giorni dalla schiusa (Cramp, 1985; Brichetti & Dicapi, 1991; Jonsson, 1999; Mullarney et al., 1999). Vengono deposte due/tre covate annue, una sola se il sito di nidificazione si trova ad alta quota (Pazzucconi, 1997).

L'area in cui si è svolto il tentativo di nidificazione è esposta a sud e presenta numerosi affioramenti di calcare ceroide e dolomia rigata risalenti al Cambriano, con fenomeni carsici molto evidenti. Un sopralluogo in altre pareti situate nelle vicinanze ed abitualmente utilizzate dalla specie in oggetto, ma con esposizione a nord, mi ha permesso di accertare che questi siti non fossero occupati. Fra essi spicca la Grotta di S. Giovanni, cavità naturale a "galleria" lunga circa 900 m (Monumento Naturale, Determinazione n. 2777 Ass. Difesa Ambiente Regione Sardegna 06.10.1999). La vegetazione è quella tipica della macchia mediterranea con prevalenza di Leccio, Filliree, Lentisco, Corbezzolo e, nelle aree più calde, Olivastro e Mirto. Nei pendii più degradati sono presenti Euforbia e Asfodelo. L'area è nota in ambito botanico per la presenza di numerosi endemismi e come locus classicus di numerose orchideacee.

Dal punto di vista ornitologico il territorio è decisamente interessante. Oltre alla presenza di alcune specie prioritarie quali l'Astore Accipiter gentilis arrigonii, il bosco di leccio e la macchia mediterranea ospitano numerosissimi silvidi e turdidi, mentre nelle pareti rocciose nidificano il Corvo imperiale Corvus corax, il Gheppio Falco tinnunculus, il Falco pellegrino Falco peregrinus e il Rondone maggiore Apus melba.

Ho effettuato osservazioni sistematiche (utilizzando un binocolo 10x42) per 20 giorni, dal 10/11/2005 al 30/11/2005, e la durata media delle visite al sito è stata di 30 minuti. Nel periodo oggetto dello studio vi sono stati forti cambiamenti meteorologici con l'alternanza di giornate assolate con assenza di vento e clima mite (T. max 24°) e giornate con pioggia associata a forti venti provenienti da N-NO e temperature decisamente basse (T. max 12°).

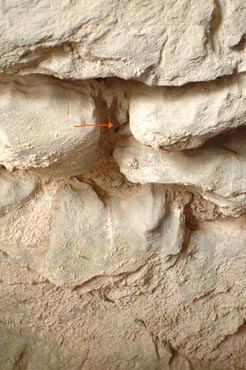

Le osservazioni dei nidi di Rondine montana si sono svolte senza particolari problemi. La specie in quest'area è abituata alla presenza antropica, in quanto le pareti calcaree sono meta di numerosi free climbers e vengono abitualmente utilizzate per l'arrampicata sportiva. Durante la prima visita del 10 novembre ho documentato la presenza di un nido, costruito all'interno della Grotta di San Giovanni (a 30 metri dall'ingresso sud) e posto a circa 12 metri da terra.

Ho potuto accertare la presenza di quattro coppie che raccoglievano materiale per la costruzione del nido ed ho individuato la piccola area fangosa nella quale si approvvigionavano. In totale ho rinvenuto cinque nidi, uno dei quali era in stato d'abbandono probabilmente a causa dell'eccessiva vicinanza di una via attrezzata per l'arrampicata sportiva; fra essi solo uno è risultato fotografabile e ciò mi ha comunque permesso di documentare il tentativo di nidificazione.

Ho inoltre rilevato che in concomitanza delle giornate in cui era aperta la caccia (giovedì e domenica), le Rondini montane abbandonavano il sito sin dall'alba e vi facevano ritorno a tarda sera; ciò probabilmente era dovuto all'assordante eco prodotto dalle fucilate nella cavità in cui erano costruiti i nidi.

La nidificazione è stata interrotta fra il 18 ed il 25 novembre, per l'arrivo di una perturbazione di origine nordica che ha causato un abbassamento considerevole delle temperature (dati tratti dal sito web del Servizio Agrometeorologico Regionale e, per le temperature, rilevati personalmente con un termometro digitale Amstrad). Le minime si sono attestate intorno ai 3 gradi per alcuni giorni consecutivi, mentre le massime non hanno mai superato i 16 gradi. Nei giorni successivi le rondini montane, pur rimanendo legate all'area di nidificazione, hanno interrotto la costruzione dei nidi e non hanno più visitato il sito. Sono state da me osservate più volte in volo sia a ridosso delle rupi calcaree sia nelle vicinanze di una piccola diga nella quale trovavano ancora una buona disponibilità trofica. Purtroppo non ho potuto rilevare se fossero state deposte le uova. Ma anche in questo caso è da ritenersi che non sia avvenuta la schiusa, visto che i rientri al nido degli adulti non erano così frequenti da giustificare la presenza di pullus.

Discussione

L'episodio di nidificazione oggetto dello studio è da considerasi anomalo, sia in virtù della bibliografia disponibile che delle comunicazioni personali raccolte su altre nidificazioni tardive della specie in Sardegna ed in altre aree.

È interessante il confronto fra i dati raccolti mediante comunicazione personale, quelli relativi ad una selezione bibliografica riguardante varie aree europee e quanto riportato dal Cramp. Quest'ultimo, che indica come periodo di nidificazione per il paleartico occidentale il lasso di tempo compreso tra metà Maggio e Luglio, è in sintonia con quanto descritto per l'Italia (Pazzucconi, 1997), la Sicilia (Iapichino & Massa, 1989; Lo Valvo, 1993), la Corsica (Thibault & Bonaccorsi, 1999) e le Isole Baleari (AA.VV., 1997). Le comunicazioni personali raccolte inducono invece a pensare che il termine ultimo del periodo di nidificazione sia da individuarsi fra la terza decade di Agosto e la prima decade di Settembre, soprattutto (ma non solo) per la Sardegna.

Di seguito viene riportata una serie di osservazioni di Rondine montana effettuate fra il 1988 ed il 2004 che avvalorano l'ipotesi dell'ampliamento temporale del periodo di nidificazione:

-

02.09.1988 presso Monte Novo S. Giovanni (Orgosolo - NU), una coppia imbeccava i giovani (M. Sanna, com. pers.)

-

13.09.2002 a Capo Caccia (Alghero - SS) una coppia imbeccava un pullus inabile al volo (M. Sanna, com. pers.)

-

04.09.2003 a Punta Giglio (Alghero - SS) una coppia imbeccava al nido (M. Sanna, com. pers.)

-

03.10.2004 a Capo Testa (Santa Teresa Gallura - SS) una coppia frequentava il nido (M. Sanna, com. pers.)

-

24.10.2005 presso le Grotte di Nettuno (Alghero - SS) alcune coppie in alimentazione hanno frequentato ripetutamente le falesie utilizzate per la nidificazione (Sue Rix, com. pers.)

-

26.10.2005 presso la Spiaggia di Cartoe (Dorgali - NU) circa 40 Rondini montane entravano ripetutamente nei nidi posti sulle falesie (Sue Rix, com. pers.)

-

11.11.2005 a Camposampiero (PD) sono stati osservati una decina di individui fra i quali due giovani alimentati da un genitore sul davanzale di una finestra del V piano dell'Ospedale (G. Salvato, com. pers.)

Come si deduce dai dati sopracitati, la nidificazione oggetto del presente lavoro si colloca con più di un mese di ritardo rispetto all'osservazione effettuata da Mauro Sanna il 3 ottobre 2004. E' ipotizzabile che essa sia stata stimolata dalle favorevoli condizioni meteorologiche e dalla conseguente significativa presenza trofica; ho infatti riscontrato una grande abbondanza di insetti che è andata diminuendo con l'arrivo di aria più fredda e condizioni meteo, soprattutto temperature, più consone all'autunno. Va comunque preso atto che, così come avviene per lo svernamento di alcune specie di rapaci (Grussu & Azzolini, 1997; Sanna, 2000) e come segnalato da Grussu & Corso (1997), la Sardegna presenta caratteristiche climatiche e ambientali che possono favorire, oltre alla presenza di specie che normalmente svernano a latitudini inferiori, anche comportamenti riproduttivi "anomali".

Letture consigliate

AA.VV., 1997. Atles dels aucells nidificants de Mallorca i Cabrera. Grup Balear d'Ornitologia.

-

BRICHETTI P. & DICAPI C., 1991. Il grande libro degli uccelli d'Italia e d'Europa. De Vecchi Editore.

-

CRAMP S. (eds), 1988. The Birds of the Western Palearctic, Vol. V. Oxford University Press, Oxford.

-

GRUSSU M., 1996. Status, distribuzione e popolazione degli uccelli nidificanti in Sardegna (Italia) al 1995 (seconda e ultima parte). Uccelli d'Italia, 21 (1): 5-16.

-

GRUSSU M. & AZZOLINI M., 1997. Presenza invernale di Falco pecchiaiolo Pernis apivorus in Sardegna. Uccelli d'Italia, 22: 45-48.

-

GRUSSU M. & CORSO A,. 1997. Sardegna e Sicilia: aree privilegiate per lo svernamento dell'avifauna. Avocetta, 2: 34.

-

IAPICHINO C. & MASSA B., 1989. The birds of Sicily. BOU Checklist series, 11.

-

JONSSON L., 1999. Birds of Europe. Helm.

-

LO VALVO F., 1993. Fenologia annuale delle specie regolarmente nidificanti, migratrici e svernanti in Sicilia. In Lo Valvo M., Massa B & Sarà M (red.). Uccelli e paesaggio in Sicilia alle soglie del terzo millennio. Naturalista Sicil., 17: 239-251.

-

MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTROM D. & GRANT P.J., 1999. Bird Guide. Collins, London.

-

PAZZUCCONI A., 1997. Uova e nidi degli uccelli d'Italia. Calderini, Bologna.

-

SANNA M., 2000. Presenza di Falco Cuculo Falco vespertinus in febbraio in Italia. Aves Ichnusae Vol. 3 (I -II): 59-62.

-

THIBAULT J.C. & BONACCORSI G., 1999. The birds of Corsica. BOU Checklist series, 17.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura di questo lavoro. In particolar modo il mio caro cugino Giorgio Spanu, Marcello Grussu, Mauro Sanna, Maurizio Sighele, Paolo Politi, Gianfranco Salvato, Sue Rix e Edward Mayer.